天空率とは空がたくさん見えることを条件に斜線制限を緩和できる制度

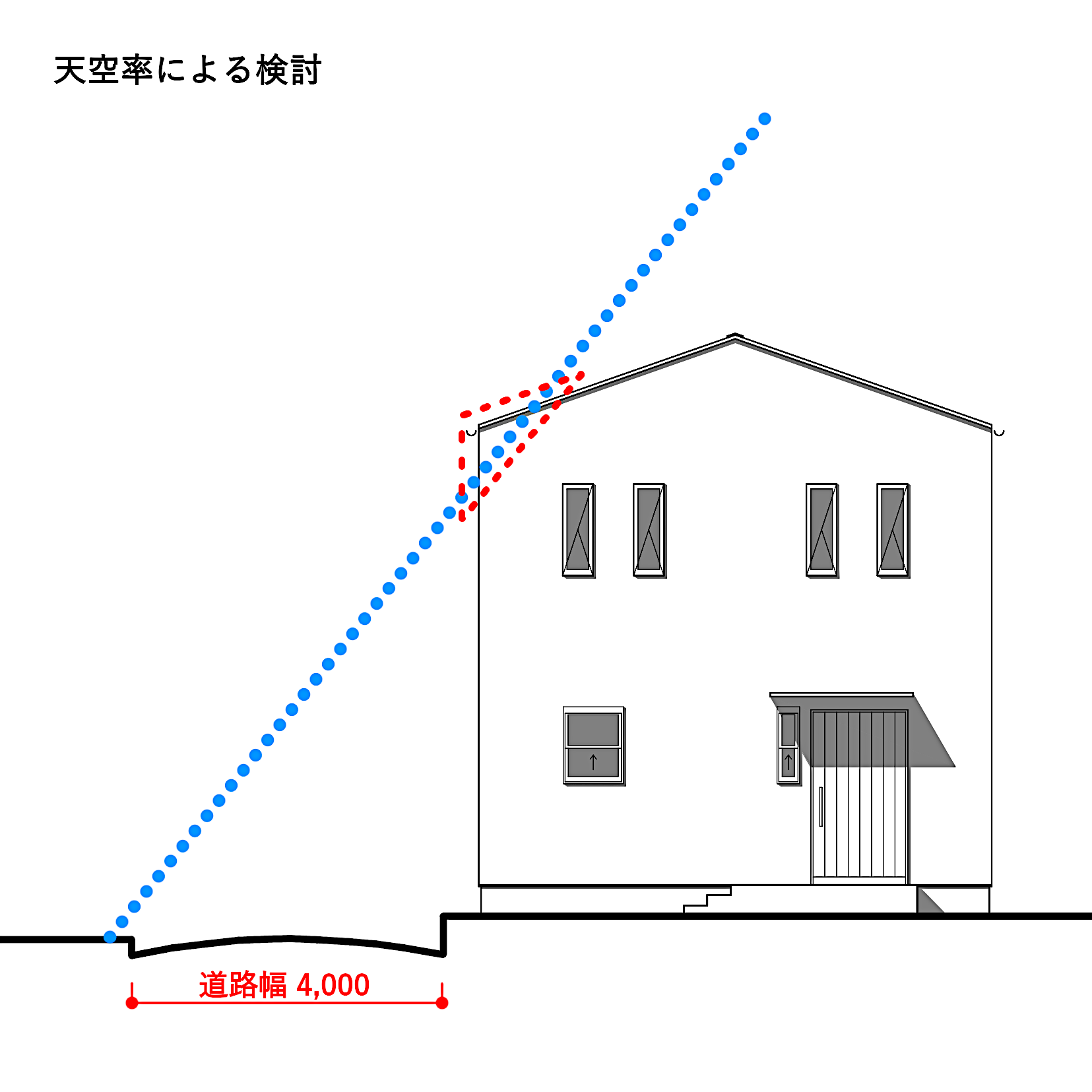

天空率は斜線制限をクリアした建物と比較して【空がたくさん見える建物】であることを条件に斜線制限を超えられる制度です。

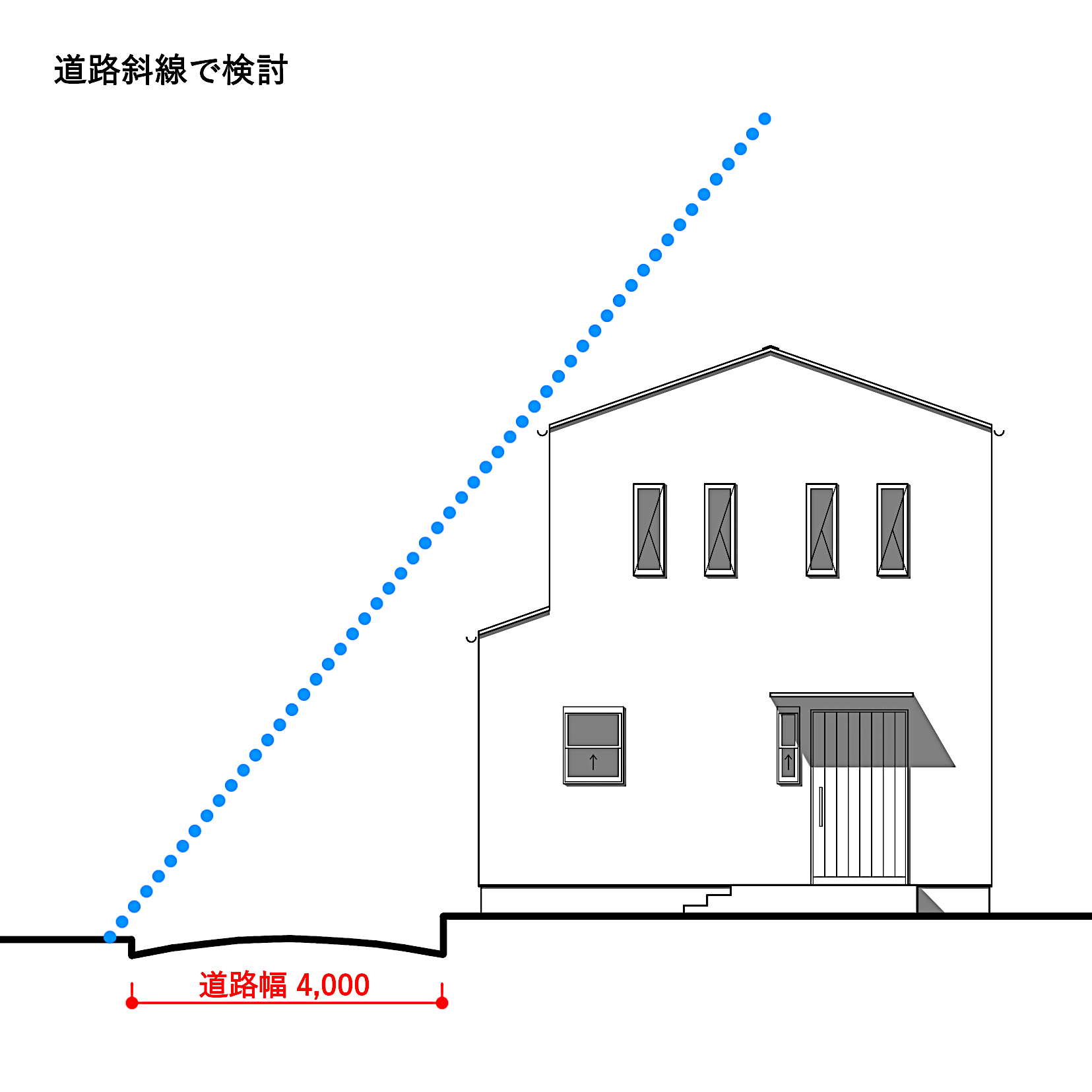

道路斜線の場合【空がたくさん見える】ことで採光・通風が確保され、良好な道路環境になります。

そのため天空率の計算をすれば斜線を超えてもOKということです。

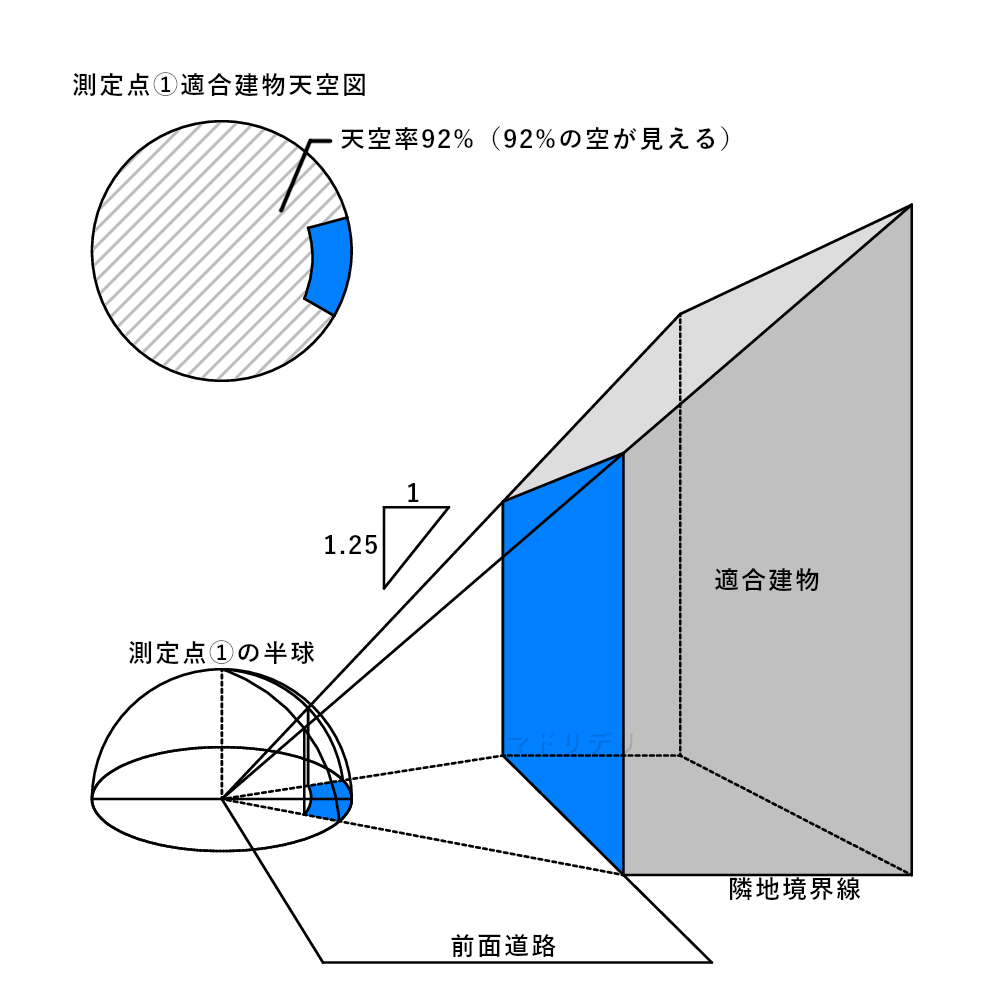

天空率と道路斜線を図解

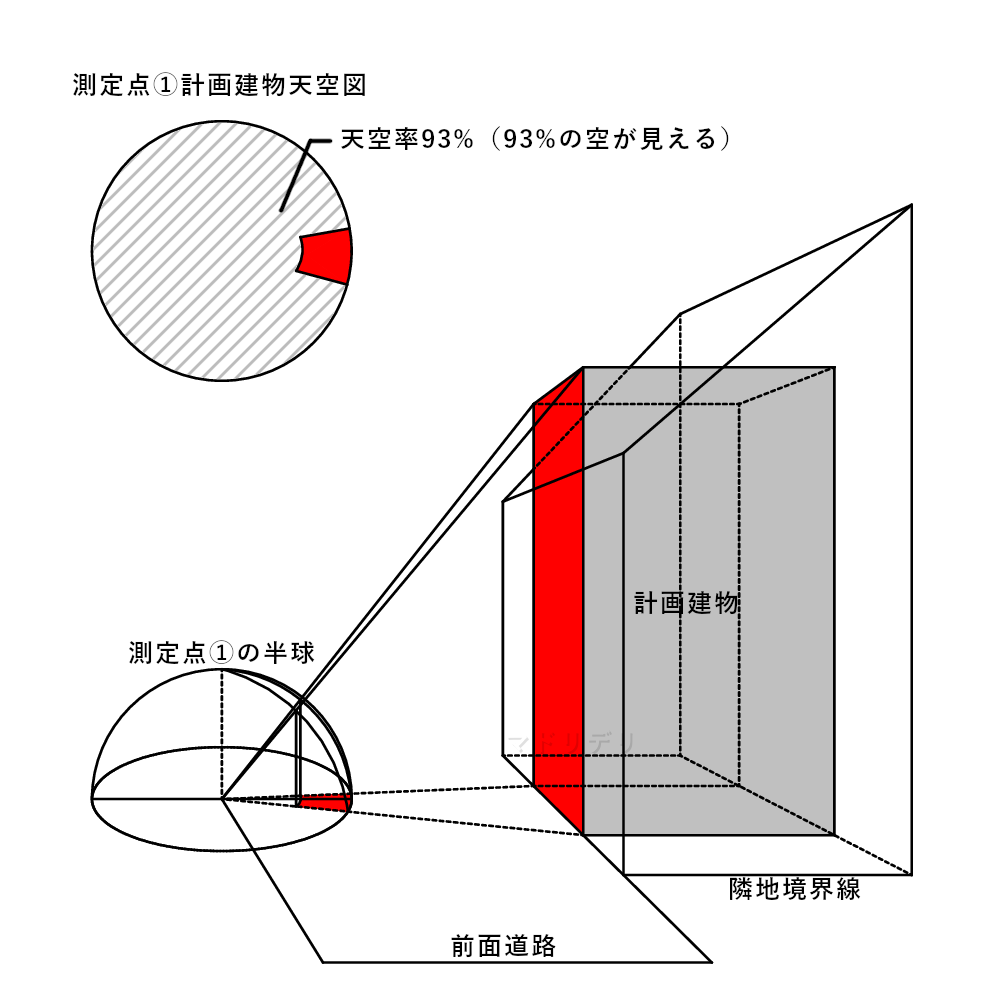

天空率を計算する際、道路斜線制限をクリアした建物を【適合建物】、これから建てる建物を【計画建物】といいます。

半球体の中から適合建物と計画建物を見上げた時、地面に写る建物面積を比較し【空がたくさん見える】ことを証明します。

面積比較する円が【天空図】です。斜線部分を比較し【天空率●●%】と表現します。

画像では計画建物の天空率93%であるため、【測定点①】の天空率はOKと判断します。

全ての測定点で【計画建物の天空率】が【適合建物の天空率】に対して一定以上の時、道路斜線を超える建築が可能です。

天空率のメリット・デメリット

天空率のメリット

メリットは斜線制限を受けずに建物形状を決められる点です。

それにより平面計画の自由度アップ・構造計画の安定・シンプルな断熱気密施工・部材寸法の統一など、良い影響が続きます。

また、面積の小さい敷地や4m道路に接道する敷地など、厳しい条件で効果を発揮します。

天空率のデメリット

デメリットは確認申請図が増える点です。

また、天空率の手計算は不可能であるため、ソフトウェアが必要になることもデメリットと言えるかもしれません。

天空率を適用した確認申請時に必要な図面

天空率を採用し、木造2階建て住宅(2号建築物、床面積300㎡以下)を建てると仮定すると下記図面が必要です。地域条例や確認検査機関により多少の差があります。

| 配置図 | 適合建物立面図・アイソメ図 |

| 天空図 | 三斜計算 |

天空率と建築基準法の関係。使えない敷地。

天空率は建築基準法条文から①”真北方向が道路境界線となる敷地”の北側斜線制限、②高度地区の斜線制限には適用できません。

また、道路斜線に天空率を検討する際は敷地高さ・擁壁・塔屋など道路より高い位置に施工する全ての物体を計画建物の天空図に反映し、比較しなければなりません。

天空率の今後について

物価高や建築基準法改正の影響で施工費は上昇を続け、難しい敷地を取得する機会が今後も増えていくと思います。

天空率は厳しい敷地で効果を発揮するので、選択肢ではなく標準とすることで建築主の悩みを解消する手段になり得ます。

マドリデリでは天空率の検討・申請対応を承っております!!

まずはメールフォームよりお気軽にご相談・お問い合わせください。